- 올드패션드부터 하이볼까지, 우리가 알아야 할 칵테일 종류

- 바 그리고 칵테일의 역사

- 럼과 브랜디, 그리고 무궁무진한 위스키의 세계

- 영국의 진, 러시아의 보드카, 멕시코의 데킬라, 그리고 대한민국 소주

- 막걸리, 청주, 약주 등 우리의 양조주를 찾아서

- 태초의 술에 가까운 양조주, 맥주 그리고 와인

- 술의 역사, 그리고 우리가 술을 마시는 이유

증류주는 발효주를 증류하여 만든 술이다. 에탄올과 물이 끓는 비점의 차이를 이용, 기화와 응축을 통해 술에서 에탄올과 물을 분리하거나 농축하는 작업이 바로 증류다. 연금술사들은 증류기에서 나오는 이 뜨거운 김을 보고 원재료의 영혼이 나오는 모습 같다고 하여, 영어로 증류주를 스피릿 ‘Spirit’이라고 부른다. 나라마다, 또 문화권마다 다양한 증류주가 있다. 우리나라에 소주가 있다면, 영국에는 진, 러시아에는 보드카, 멕시코에는 테킬라가 있다.

소주

한국인이라면 누구나 소주를 잘 안다고 생각한다. 하지만 우리가 즐기는 소주가 어떻게 만들어졌는지 이해하는 사람은 드물다. 본래 한국의 소주는 쌀이나 다른 곡식을 원료로 하여, 누룩을 더해 발효 숙성시킨 ‘술밑’을 소줏고리를 이용해 증류시켜 만든다. 증류 과정에 불이 필요했으므로, 불을 땐다는 뜻의 ‘소(燒)’를 사용하였다. 이렇게 만들어진 소주는 높은 도수에 쌀과 누룩이 가진 복잡한 풍미를 머금게 되었다. 지방마다, 가문마다 술 빚는 법도 전해졌고, ‘이름 있는 집에 맛있는 술이 있다’라는 의미의 ‘명가명주(名家名酒)들이 가양주로 대를 이어 전승되었다.

그런데, 일제강점기를 거치며 우리나라의 소주 생산 방식에 변화가 일어났다. 총독부에서 집에서 술 빚는 것을 금지하자 사람들은 더 이상 소주를 빚을 수 없게 되었다. 더군다나 쌀은 귀한 전쟁물자였기에 엄격한 통제의 대상이 됐다. 쌀을 통제하는 것은 곧 술 빚는 것을 금하는 것이 되었다. 이후 산업화의 바람을 타고 연속식 증류기가 한국에 들어와 희석식 소주가 생산되기 시작하였다. 해방 이후 양곡관리법의 시행과 양조법의 개정으로 증류식 소주는 자취를 감추었고, 그 빈 자리를 희석식 소주가 차지하게 되었다. 이것이 우리가 오늘날 즐겨 마시는 소주의 역사이다.

양곡관리법의 시행과 양조법의 개정으로 증류식 소주는 자취를 감추었고, 그 빈 자리를 희석식 소주가 차지하게 되었다.

우리가 마시는 대부분의 소주는 희석식 소주이다. 한국에서만 1년에 30억 병이 넘는 소비량을 자랑하며, 생산량의 대부분이 한국에서 소비된다. 영국의 한 주류시장 조사기관[1]에서 나온 통계자료가 있는데, 놀랍게도 전 세계에서 가장 많이 팔리는 증류주 브랜드가 ‘참이슬’이다. 소주 브랜드가 아니라 진, 럼, 보드카, 위스키 등을 전부 합친 증류주 브랜드 중 무려 전 세계에서 1위다. 이 리스트에서 ‘참이슬’은 20년간 부동의 1위를 지키고 있고, ‘처음처럼’ 역시 10위권을 늘 유지한다. 식당에서 우리를 결정장애에 빠트리는 그 질문, ‘어떤 소주 드릴까요? 참이슬? 처음처럼?’ 사실 그 둘이 대부분의 한국인이 마시는 소주라고 해도 과언이 아니다.

희석식 소주는 만드는 재료와 과정부터 증류식 소주와는 다르다. 희석식 소주는 쌀 대신에 고구마나 타피오카에서 뽑아낸 주정을 연속식 증류기로 증류해 많은 양의 알코올을 생산해 낸다. 이렇게 만들어진 주정에는 맛과 향이 없기 때문에, 감미료나 산미료를 첨가한 뒤 물을 희석해 알코올 도수를 낮춰 만드는 것이 바로 희석식 소주이다. 효율성을 중요시하다 보니 더 값싼 비용으로 더 많이 생산하는 것이 중요하다. 비용 절감을 위해 쌀 대신 고구마와 당밀, 그리고 수입산 타피오카가 소주의 원료가 되었다. 인공적인 희석식 소주가 사람들의 삶 속에 파고들면서 자연스레 술의 맛과, 술을 빚는 철학도 희석되어 갔다.

그러나 최근 한국술 붐과 함께 전통 방식으로 만든 증류식 소주들이 하나둘 시장에 등장하고 있다. 가치 있는 소비에 대한 진지한 고민은 빨리 취하는 술보다는 술에서 맛과 의미를 찾는 소비자들의 확대로 이어졌고, 오랜 시간 전통 방법을 유지해온 명인주의 가치도 재조명되고 있다. 젊은 생산자들이 만든 영한 이미지의 소주가 등장하고, 전통적인 방식을 벗어난 트렌디한 마케팅, 재료가 되는 쌀이나 밀 등을 직접 재배하여, 발효, 증류, 병입까지 모두 직접 하는 ‘Grain to Glass’를 실천하는 생산자도 있다. 심지어 외국인 생산자가 해외에서 만드는증류식 소주도 생겨나고 있다.

이제 ‘소주’ 하면 희석식 소주가 떠오르던 시대는 끝났다. 우리는 지금 희석식 소주의 마지막 황혼을 지나, 증류식 소주가 써나갈 새 시대의 새벽을 보고 있다.

진(Gin)

진(Gin)은 중성 알코올에, 노간주나무 열매라고 불리는 주니퍼 베리(Juniper Berry)를 비롯한 보타니컬을 첨가하여 증류한 증류주이다. 진을 마시면 ‘솔향’ 혹은 ‘크리스마스 트리(?)’ 같은 맛이 난다고 표현한다는 사람들이 있는데, 그게 바로 이 주니퍼 베리, 그리고 보타니컬에서 오는 향이다.

오늘날 현대인이 마시는 대부분의 진은 드라이 진(Dry Gin)이다. 진 칵테일에 사용되는 진의 대부분은 런던 드라이 진이라고 생각하면 된다.

‘Gin’ 이라는 단어 역시, 진의 핵심 재료인 주니퍼 베리와 관련되어 있다. 주니퍼의 라틴어 표기인 ‘juniperus’를 나타내는 옛 프랑스 단어 ‘genevre’를 네덜란드에서 ‘genever’로 표기한 것이 그 유래이다. 역사적으로 진은 네덜란드에서 주로 생산되는 쥬네버(Genever), 약간의 당이 첨가된 올드 탐 진(Old Tom Gin) 등 많은 스타일을 거쳐 발전해왔으나, 오늘날 현대인이 마시는 대부분의 진은 드라이 진(Dry Gin)이다. 대표적인 스타일이 런던 드라이 진(London Dry Gin)으로, 진 칵테일에 사용되는 진의 대부분은 런던 드라이 진이라고 생각하면 된다.

런던 드라이 진은 반드시 런던에서 생산되어야만 하는 것은 아니다. 엄격한 제조 기준만 지킨다면 전 세계 어디에서나 생산할 수 있다. 하나의 ‘스타일’이라고 생각하면 이해가 빠르겠다. 우리는 증류업자는 아니니 런던 드라이 진의 가장 특징이 되는 기준 하나만 기억하자. 런던 드라이 진은 중성 알코올과 함께 주니퍼 베리를 포함한 보타니컬을 마지막으로 단식증류기(Pot Still)에서 재증류 해야 한다. 이때 사용되는 모든 보타니컬은 천연식물성 재료를 사용해야 하며, 완성된 진에서 주니퍼 베리의 향이 도드라져야 한다. 또한 증류 이후 일체의 첨가물도 허용하지 않는 것도 특징이다. 대표적인 진으로는 Beefeater, Gordon’s, Bombay Samphire 등이 있다.

또 다른 스타일로는 ‘Distilled Gin’이 있는데, Distilled Gin은 런던 드라이 진과 달리 에센스 등의 첨가물 사용이 가능하다. 런던 드라이 진에 비해 향미나 플레이버 표현이 자유롭기 때문에, 특정 제품이 가지는 특징을 찾아보는 것도 재미있다. 대표적인 예가 증류 후 오이와 장미 에센스가 첨가되는 헨드릭스 진(Hendrick’s Gin)이다.

다른 여타의 증류주와 달리, 진(Gin)은 니트 혹은 온더락으로 주문되는 경우가 거의 없다. 대부분 칵테일의 재료로 사용되는 진은 다른 재료와 만났을 때, 본인이 가진 허브나 향신료의 캐릭터를 드러내며 그 매력을 발산한다. 진을 구매할 일이 있거나 새로운 진을 경험하고 싶다면, 병을 구매하기 전에 가까운 바에서 한 잔의 진 칵테일을 마셔보는 것이 도움이 된다. 진 마티니(Martini), 김렛 (Gimlet), 진토닉(Gin Tonic) 등 기본적인 진 칵테일을 마셔보고 여러 제품의 차이를 비교하다 보면 본인의 입맛에 맞는 술을 찾을 수 있을 것이다.

보드카(Vodka)

많은 사람이 보드카의 원조국으로 러시아를 떠올리지만, ‘Vodka’라는 단어가 등장한 역사상 가장 오래된 사료는 1405년 폴란드의 한 법원 서류[2]이다. 여전히 어느 나라가 원조이냐에 대해서는 많은 논란이 있지만, 어쨌든 ‘Vodka’라는 단어를 풀이하면, 러시아와 폴란드 모두 동일한 어원을 가지고 있다. 물(water)을 뜻하는 단어 ‘voda’(러시아), ‘woda’(폴란드)에 접미사 ‘ka’(작은)가 붙어 ‘Vodka’(작은 물)가 된 것.

보드카의 재료는 전통적으로 곡물을 이용한다. 호밀(폴란드), 밀(스칸디나비아, 러시아), 보리(핀란드), 감자(폴란드) 등을 떠올리면 된다.[3] 사용되는 재료에 딱히 제약이 없기에, 전분을 생산하는 곡물이면 무엇이든 보드카가 될 수 있다. 쌀로도 보드카를 만들 수 있다. 심지어 EU 법에서는 포도와 비트도 보드카의 재료로 활용할 수 있도록 허용하고 있다. 곡물에서 나온 전분을 당화시킨 후, 효모를 이용해 발효시켜 증류한 것이 바로 보드카다.

보드카의 생산 과정을 특징지을 수 있는 가장 중요한 작업 중 하나가 바로 필터링(Filtering)이다. 증류 이후 보드카는 반드시 필터링 과정을 거쳐야 한다. 주로 숯(charcoal)이나, 석영(quartz), 모래, 심지어 다이아몬드 등을 활용하여 필터링한다. 술 자체에 맛이나 풍미가 다양하지 않기 때문에, ‘깔끔함’, ‘부드러운 텍스쳐’ 등으로 이어지는 여과 기술이 중요하다.

근래에 이르기까지 미국 증류주 가이드라인에서 꽤 오랜 시간 동안 보드카는 ‘무색, 무미, 무취의 증류주’라고 정의되어 왔다. 여전히 많은 이들에게 보드카는 투명하고, 특별한 향이 없고, 맛이 없는 독주, 혹은 온갖 플레이버와 인공착향료가 첨가된 질 낮은 술로 기억되고 있을 것이다.

좋은 보드카를 찾으려면 생산자가 곡물의 생산부터 증류, 병입에 이르기까지의 전 과정을 관리하는 ‘Grain to Glass’를 실천하는지를 확인하는 것이 좋다.

하지만 현대의 크래프트 스피릿 운동과 함께 보드카의 정의도 바뀌었다. 2020년, 미연방 주류연초세무무역국(United States Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau)은 보드카의 새로운 정의에서 ‘무색, 무미, 무취’라는 단어를 제거했다. 모던 크래프트 스피릿 운동과 함께, 소비자들이 원재료와 생산자의 중요성을 깨닫게 된 지금, 이제 ‘무색, 무미, 무취’는 더 이상 시대의 요구를 반영하지 못한다는 이유에서다.

현대의 보드카를 관통하는 키워드는 ‘원재료’와 ‘생산자’이다. 많은 증류주가 국가, 주정판매연맹, 혹은 몇 개의 거대기업에서 주정을 공급받아 술을 만든다. 진이나 리큐르의 경우가 그러한데, 이들은 주정을 캔버스로 활용해 본인만의 향을 더하는 작업을 거친다.

그러나 보드카의 경우 주정 외에 추가되는 재료가 거의 없기에, 거친 원재료의 모습은 적나라하게 드러나고 생산자는 감춰진다. 그래서 좋은 보드카를 찾으려면 어디선가 가져온 중성곡물주정(Neutral Grain Spirit)에 물을 희석한 후 단지 브랜딩만 하여 판매하는 것이 아닌, 생산자가 곡물의 생산부터 증류, 병입에 이르기까지의 전 과정을 관리하는 ‘Grain to Glass’를 실천하는지를 확인하는 것이 좋다.

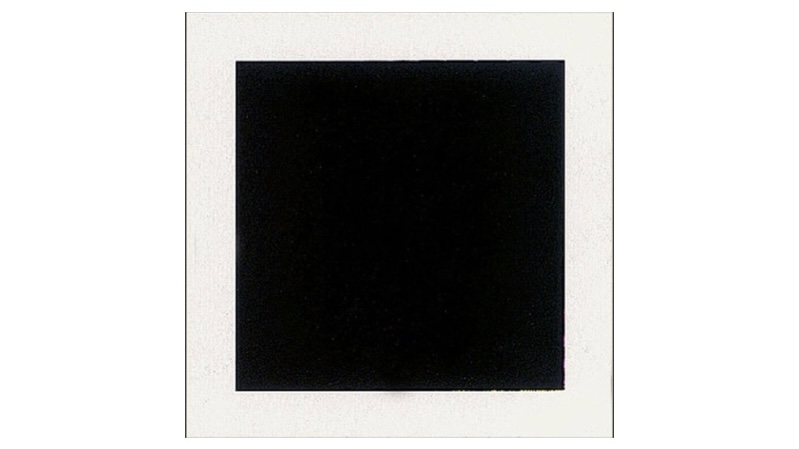

좋은 보드카를 마주하면 말레비치의 검은 사각형이 떠오른다. 물감이 만들어내는 환영을 거부하는 듯, 하얀 캔버스 위에 떠오르는 검은색의 순수하고, 근본적인 형상은 원재료의 맛을 가감 없이 드러내는 보드카를 닮았다.

Kazimir Malevich, Black Square, 1915, oil on linen

테킬라(Tequila)

‘숙취가 심한 술. 다음날 기억이 없어지는 술. 파티를 위한 술.’ 많은 사람이 가지고 있는 테킬라에 대한 생각이다. 그런데 과연 그럴까? 내가 만약 테킬라라면 ‘저는 억울해요’ 라고 말하지 않을까 싶다.

테킬라라는 이름은 테킬라의 최대 생산지인 멕시코의 할리스코(Jalisco)에 있는 작은 마을 이름에서 따왔다. 테킬라는 용설란, 영어로는 아가베(Agave)라고 하는 식물로 만들어진다. 쌀에도 품종이 있듯이 아가베에도 수많은 품종이 있는데, 법적으로 테킬라는 ‘블루 아가베’ (Agave tequilana Weber var. azul) 한 가지 품종으로 만들어야 한다. 테킬라의 생산지 또한 법적으로 정해진 멕시코의 5개의 주, Jalisco, Guanajuato, Tamaulipas, Nayarit, Michoacan에서만 가능하다. 데킬라 생산 규정은 CRT(Consejo Regulador del Tequila)에 의해 엄격하게 관리되는데, 모든 테킬라 증류소는 NOM(Norma Oficial Mexicana) 번호가 매겨져 있어 생산과정을 추적하고 관리할 수 있다.

데킬라의 원료인 아가베는 100% 수작업으로 재배된다. 아가베를 수확하는 농부 ‘히마도르 (Jimador)’들은 동그랗게 생긴 삽 ‘코아(Coa)’를 이용해 ‘피냐(Pina)’[4]라고 불리는 아가베의 중심부만 남긴다. 이렇게 수작업으로 수확한 아가베는 증류소로 옮겨진 후, 거대한 동굴 같은 화덕, 오르노(Horno)에서 긴 시간 동안 열을 가해 쪄낸다.

다 쪄진 아가베는 발효에 좋은 당으로 가득 차게 되는데, 이 당을 짜내기 위해 즙을 짜내는 작업을 거친다. 따호나(Tahona) 라고 부르는 돌로 만든 분쇄기를 이용하는 것이 가장 전통적인 방법이다. 이렇게 짜낸 즙과 섬유질 (Bagasse)을 혼합[5]하여 발효한 뒤, 증류하여 얻어지는 것이 테킬라다. 이처럼 테킬라는 수많은 노동과 인고의 시간 끝내 얻어지는 귀한 증류주다.

테킬라의 숙성기간이 위스키에 비해 짧은 이유는 멕시코의 기후에 있다. 더운 날씨와 큰 일교차 덕에 숙성이 빠르게 진행되기에 숙성기간을 짧게 끊는다.

테킬라는 숙성기간에 따라 분류되는데, 간략하게 요약하자면, (보통) 숙성을 거치지 않은 Blanco[6], 2개월~12개월 숙성시킨 Reposado, 1년~3년 숙성 시킨 Anejo, 3년 이상 숙성시킨 Extra Anejo로 분류된다. 테킬라의 숙성기간이 위스키에 비해 짧은 이유는 멕시코의 기후에 있다. 더운 날씨와 큰 일교차 덕에 숙성이 빠르게 진행되기에 숙성기간을 짧게 끊는다. 증류주가 숙성되며 오크통에서 자연 증발하는 엔젤스 쉐어(Angel’s Share) 의 양도 위스키에 비해 월등히 높다. 증류업자 입장에서는 손실이 매우 많은 셈이다.

지금까지 한 모든 이야기는 100% 아가베로 만든 테킬라의 경우이다. 믹스토(Mixto)라고 불리는 카테고리의 테킬라는 아가베가 아닌 다른 재료에서 얻어진 당을 이용해 증류한 원액을 49%까지 사용할 수 있다. 테킬라에 안 좋은 기억이 있다면 아마 이 믹스토, 그중에서도 저급한 것을 접했을 확률이 높다. 많은 사람에게 각인된 테킬라의 부정적인 이미지는 분명 믹스토의 지분이 대부분일 것이다.

아가베를 수확하기 위해서는 평균 7년 이상을 길러야 한다. 해마다 재배할 수 있는 다른 곡류나 과일과 다른 점이다. 좋은 테킬라를 만들기 위해서는 땅에서만 7~8년이라는 인고의 시간이 필요하다. 좋은 테킬라는 그 땅의 떼루아를 간직하고 있고, 그것을 마셨을 때 느껴지는 여운은 다른 어떤 증류주도 전달할 수 없는 깊은 울림이 있다.

[1] www.TheSpiritsBusiness.com

[2] Akta Grodzkie, Palatinate of Sandomierz, Poland.

[3] 러시아에서 스칸디나비아 반도, 동유럽에 이르는 보드카 생산 국들이 모인 지역을 보드카벨트(Vodka Belt) 라고 한다.

[4] 파인애플을 뜻하는 ‘Pina’, 아가베를 깎아 놓은 모습이 마치 파인애플을 닮아서 Pina라고 부른다. Pina Colada 할 때 그 ‘Pina’이다.

[5] 증류소에 따라 하는 경우도 안 하는 경우도 있다.

[6] 최대 2개월까지 스테인리스 스틸이나, 원액의 화학적 변화에 영향이 적은 Neutral oak barrel에 ‘보관’이 가능하다.