‘민족의 대명절’이라 쓰고 ‘고난의 행군’이라 읽는 추석 귀성길. 꽉 막힌 고속도로에 갇혀버린 이들에게도, 입석을 끊고 콩나물시루처럼 기차에 힘겹게 실려가는 이들에게도 분명 유쾌한 시간은 아니다.

진을 쏙 빼놓는 이 험난한 여정, 잠시 스마트폰을 꺼내 정서적 안정이라도 찾아보자. 어차피 길 위에서 그냥 흘려버릴 시간, 넷플릭스라도 보면서 가다 보면 어느새 고향에 도착해 있겠지. 아, 집구석에서 나올 일 없는 사람들도 흘려듣지 말 것. 명절 고아에게도 충분히 유효한 솔루션이다.

아메리칸 팩토리(American Factory, 2019)

2만 명의 노동자가 하루아침에 실직자가 된 지난 2008년 미국 오하이오주 데이톤 GM 공장 폐쇄. 하지만 다행히 그 자리에 중국 기업 후야오 유리공업이 다시 둥지를 튼다. 해고된 GM 노동자들도 다시 돌아오며 다큐멘터리는 희망찬가로 흘러가는 것처럼 보인다. 그러나 곧 동서양의 정서와 문화가 정면으로 충돌한다. 중국인들에게 미국인은 한없이 굼뜨고 게으른 노동자였고, 미국인에게 중국인은 안전수칙도 무시하는 집단주의의 그룹이었으니까.

이 아슬아슬한 관계를 아메리칸 팩토리는 지극히 객관적인 시각으로 바라본다. 누구의 편도 들지 않고 그저 흘러가는 상황을 담담하게 보여주기만 할 뿐이다. 덕분에 ‘다큐멘터리의 정석’이라며 큰 찬사를 받았는데, 제작자가 다름 아닌 버락 오바마 부부다. 서로 다른 문화와 정서가 충돌하면서 그 속에서 우리는 서로를 어떻게 이해하고 포용해야 할까? 곱씹어 볼 문제다. 러닝타임 110분.

포뮬러 원: 본능의 질주(Formula 1: Drive to Survive, 2019)

업계의 현실을 가장 리얼하게 느낄 수 있는 자리는 선두도, 꼬리도 아닌 중간이다. 세계 최고의 모터스포츠인 포뮬러 원 역시 마찬가지. ‘포뮬러 원: 본능의 질주’는 페라리 같은 최상위권 팀의 화려한 독주를 다루지도 않고, 하위권 팀들의 구구절절한 이야기를 신파로 짜맞추지도 않는다. 카메라는 레드불, 르노, 포스인디아 등 중위권 팀들을 따라다니며 포뮬러 원의 치열한 생태계를 현실적으로 담아낸다. 하지만 뛰어난 연출과 편집을 거친 레이싱 장면만 순수하게 즐기기에도 충분하다. 총 10부작.

글로우: 레슬링 여인천하(Glow, 2017~)

1986년부터 2002년까지 미국에서 방영된 프로레슬링 쇼 G.L.O.W에서 모티브를 얻었다. 남성의 전유물이라 생각했던 프로레슬링 판에서 멋진 누나들이 열연을 펼친다. 80년대 미국 사회를 배경으로 펼쳐지는 이 드라마는 단순히 개인의 문제뿐만 아니라 인종차별 등과 같은 사회적 이슈를 글로우만의 화법으로 풀어낸 것이 또 다른 매력이다. 넷플릭스 오리지널 시리즈의 대명사 ‘오렌지 이즈 더 뉴 블랙’ 팀이 선사하는 범상치 않은 이야기를 시간 범람하는 이때, 음미하자.

데릭(Derek, 2013~)

영국 시트콤 데릭 출연진의 평균 나이는 적어도 60 이상. 일단 주인공 데릭의 나이가 반백이고, 그 외 몇몇 중심 캐릭터를 제외하고는 머리 희끗한 70-80대 노인들이 주를 이룬다. 영국의 한 노인요양소에서 벌어지는 갖가지 에피소드를 마치 다큐멘터리를 촬영하는 듯한 모큐멘터리 형식으로 풀어냈으니 50대가 어린 편에 속하는 평균 연령은 당연할지도.

영드 더 오피스의 히로인, 릭키 저베이스가 연출과 주연을 맡았는데, 형식도 형식이거니와 약간의 자폐증이 있는 중년 남성의 연기를 너무 실감 나게 하는 통에, 만약 당신이 이 드라마에 대한 사전 정보가 없었다면 실존 인물을 촬영한 다큐멘터리로 착각할 정도. MSG 잔뜩 뿌린 자극적인 영상과 스토리에 지쳤다면, 데릭을 틀자. 어딘지 모르게 허한 마음을 잔잔하고 따스한 감동으로 채워줄 거다. 한 편에 20분 정도라 부담 없이 보기도 좋다.

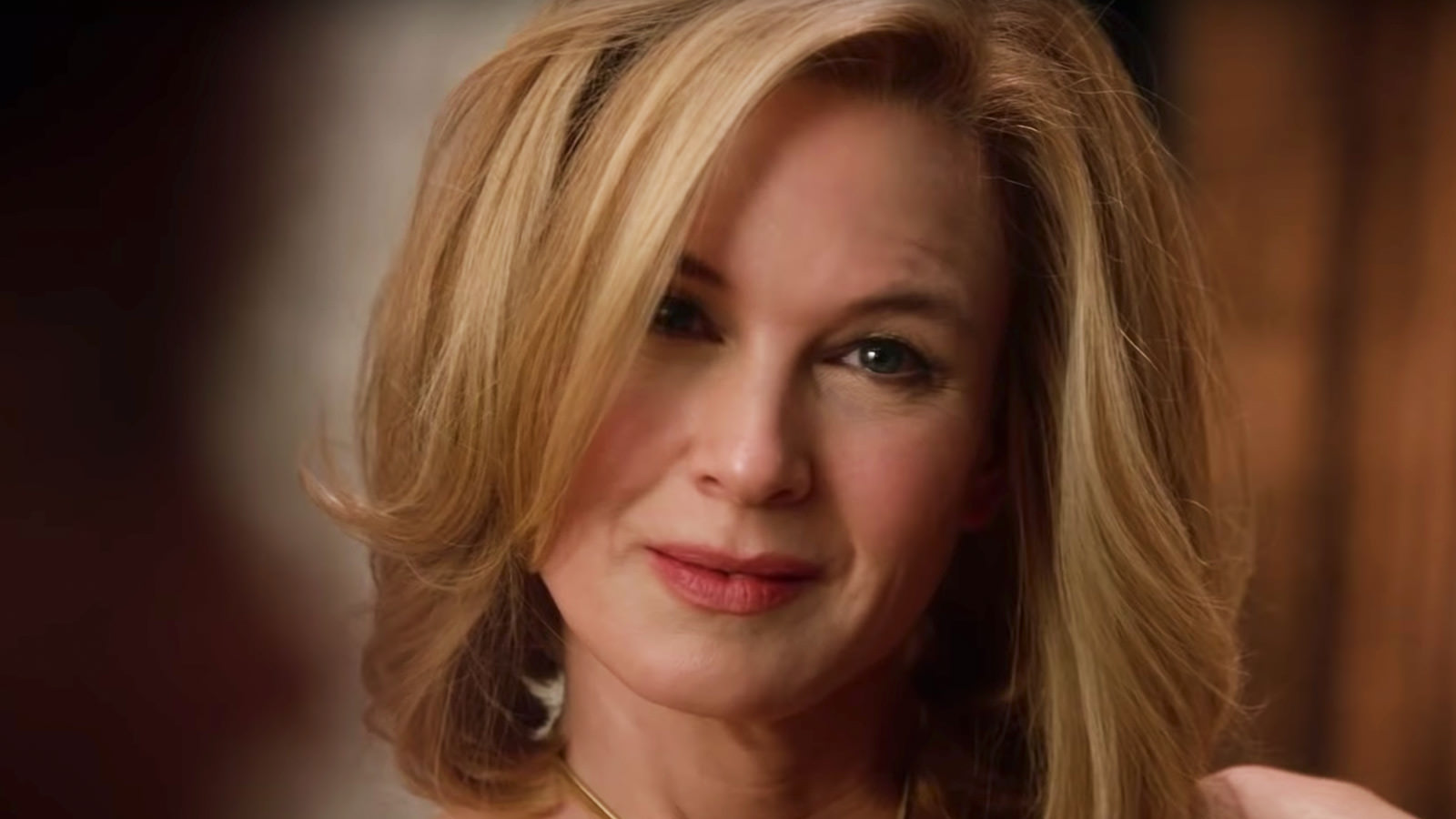

왓/이프 (What/If, 2019)

10부작이니까 연휴 기간 내 끝내기 딱 좋은 ‘왓/이프’. 귀여운데 치명적인 고혹미까지 재발견한 르네 젤위거 주연 왓/이프는 불온하지만 등 돌릴 수 없는 제안을 던져주며 이야기를 시작한다. 바로 그녀의 남편을 하룻밤 빌려주면, 8천만 달러를 회사에 투자해 주겠다는 것. 원래 막장에 빠지면 답 없다. 연휴 순삭 시킬 이 드라마는 대작이라며 기립할 작품은 아니지만, 재미 하나는 보장. 우리 모두 그녀의 선택과 그 결정에 수반되는 일련의 사건들을 흥미롭게 지켜보자.

데리걸스(Derry Girls, 2017~)

천방지축 아일랜드 십대 소녀들의 성장담. 아, 여기 얼빠진듯한 남주도 한 명 추가다. 겉은 멀쩡한데 기센 여자들 사이에서 항상 얼간이 취급을 당한다. 보다 보면 어쩐지 살짝 짠해지기도. 이야기의 배경이 1990년대라서 당시 영국과 끔찍히 대치되던 아일랜드의 정치적 상황도 엿볼 수 있다.

틴에이저 드라마에선 보통 현실에서 찾아볼 수 없는 비주얼만 가득한 경우가 태반. 그러나 이 뻔한 논리가 데리걸스엔 해당되지 않는다. 정말 평범한, 학창시절을 돌아보면 한 명쯤은 있었을 법한 캐릭터가 천지다. 특별히 예쁘거나 그렇다고 공부를 잘하거나 뭔가 특출난 재능이 있는 것도 아니고. 그럼에도 영화 같은 로맨스와 화려한 일상을 꿈꾸길 포기하지 않는다. 물론 현실은 뒷통수를 치지만, 그렇게 한 뼘 더 성장하는 거겠지.