글을 쓰기 전 제목을 먼저 준비한다. 처음에는 ‘삼성 vs 화웨이, 폴더블 스마트폰 승자는?’이었다. 그런데 MWC 2019가 끝나고, 삼성과 화웨이의 신제품을 비롯해 OPPO, TCL, 모토로라 같은 예비 경쟁자의 디자인까지 보고 나니 생각이 바뀌었다. ‘폴더블 스마트폰, 올해 살아남을까?’로.

누구도 이 제품으로 이런 것을 하면 재미있다고 즐겁게 얘기하지 못했다. 제품 소개를 하는 데 사용 시나리오는 별로 보이지가 않는다. 그저 제품 설명서만 늘어놓는 폴더블 스마트폰을 우리는 어떻게 받아들일 수 있을까?

이 제품으로 뭘 할 수 있을까

시작부터 믿지 못하겠다는 티를 내긴 했지만, 접히는 스마트폰은 분명하게 올 미래에 가깝다. 조금 더 디테일하게 보면 향후 2년간 분명하게 드러날 스마트폰 트렌드는 크게 세 가지다. 하나는 지각 수용층(Laggards)을 위한 저가 스마트폰 시장의 성장, 다른 하나는 5G 네트워크용 제품의 등장, 마지막 하나는 폴더블 스마트폰이다. 더 큰 화면을 더 간편하게 휴대하면서 보고 싶은 욕망은 항상 존재했기 때문이다.

욕망을 이뤄줄 만큼 기술도 무르익었다. 1974년 처음 구부러지는 디스플레이가 만들어진 이후, 2008년 노키아의 모프(Morph) 콘셉트, 2010년 소니에서 선보인 돌돌 말리는 디스플레이, 2011년 삼성의 커브드 디스플레이가 플렉시블 디스플레이의 길을 열었다. 2019 CES에서 LG는 롤러블 TV로 그 결실을 보여줬다. 이제 폴더블 스마트폰이 속속 발표되면서 시장의 흐름에 추진력을 더하고 있다. 그런데 이 시점에서 왜 우리는 ‘폴더블 스마트폰이 살아남을 수 있을까?’라는 질문을 던지는 걸까.

폴더블 스마트폰은 아직 칠삭둥이다

간단히 말해, 올해 발표된 폴더블 스마트폰은 칠삭둥이다. 나오기엔 아직 조금 이른데, 세상에 덜컥 태어났다. 제대로 된 양산 단계에 이르지 못했으니 시연 제품을 선보이지도 못하고, 가까운 거리에서 시연을 보여준 것도 화웨이 메이트 X밖에 없다. 접힌 부분이 완전히 우그러지지 않도록 처리하지도 못했고, 폈을 때 완전한 평면이 되는 건 앞으로도 기대하기 어려울 것이다.

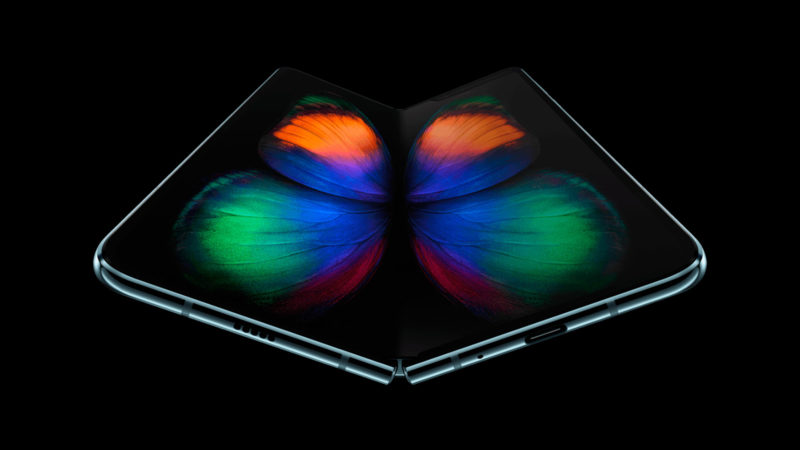

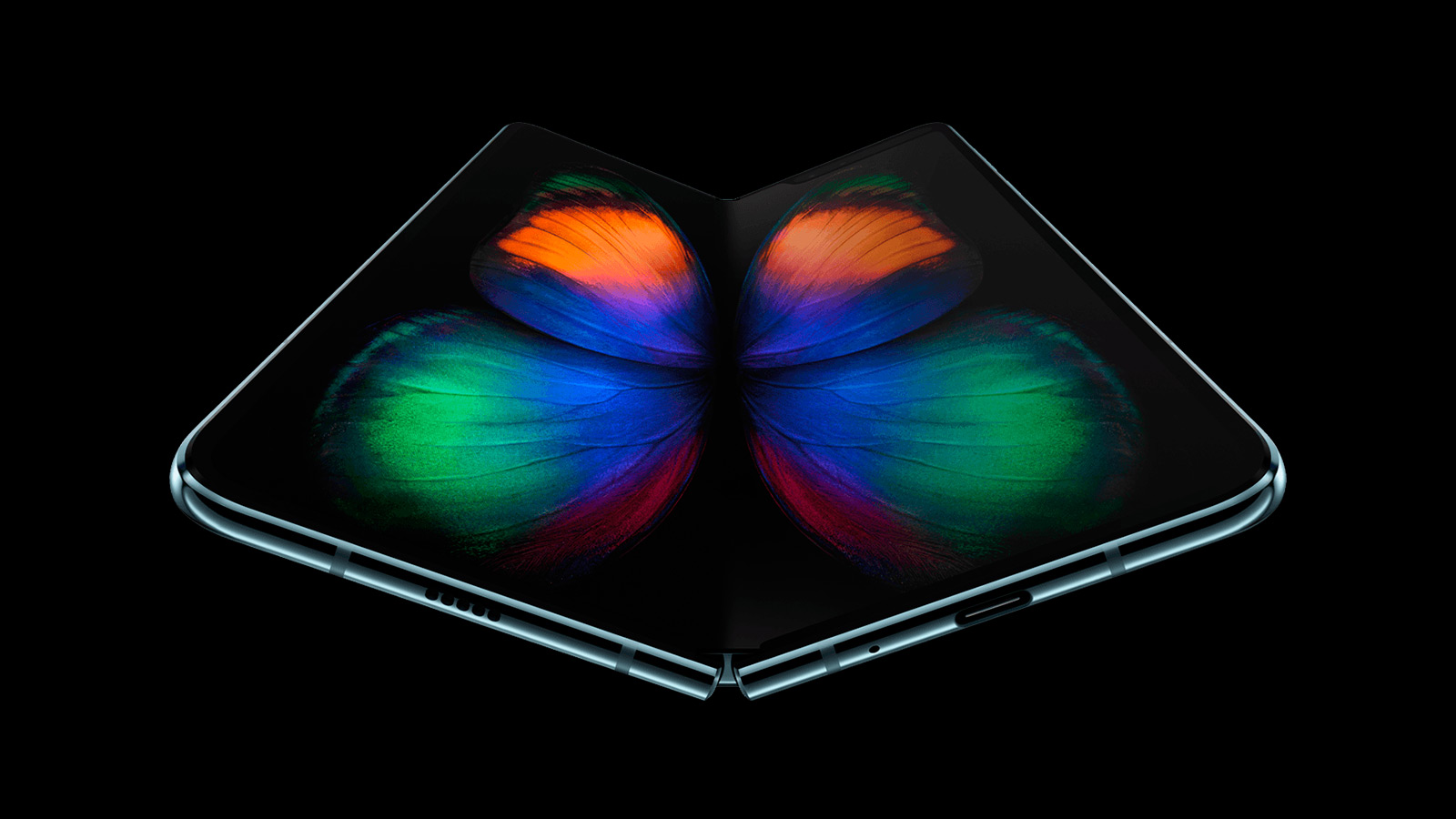

그렇다면 왜 갤럭시 폴드를 제외하면 하나 같이 밖으로 꺾는 방식일까? 그 정도로 크게 말아야 접히기 때문이다. 갤럭시 폴드처럼 안으로 접는 폰은 아직 삼성밖에 못 만든다. 양산하기엔 부품 수율도 나쁜데, 게다가 가격도 비싸다. 물론 제조원가가 높은 이유도 있지만, 제조사가 일부러 판매에 허들을 걸고 있다는 가능성도 지울 순 없다.

결국 지금 우리가 보고 있는 폴더블 스마트폰은 시제품과 양산 제품 사이 어딘가에 있다. 판매는 하겠지만 아직 다듬을 곳이 많고 손이 많이 가는, 그래서 많이 팔아도 힘들어지는. 결국, 자연스럽게 그동안 ‘럭셔리폰‘이라 불렀던 제품들의 전술을 따라갈 것으로 예상된다. 어차피 얼굴마담으로 내세운 폰이기에, 딱 그만큼만 해줘도 충분히 남는 장사다.

도대체 뭐가 남는 장사일까. 먼저 애플을 지웠다. 이제까지 스마트폰은 어떤 제품을 내놔도 아이폰과 비교당해야 했다. 폴더블 스마트폰 카테고리는 삼성과 화웨이가 만들고 있는 영역이라, 더이상 아이폰이 기준이 아니다.

사람들의 관심도 돌려놨다. 트위터의 에반 블래스가 했던 말처럼, 스마트폰 등장 이후 폴더블 스마트폰처럼 폼팩터 하나 변했을 뿐인데 이토록 사람들의 관심이 쏠린 적은 없었다. 다들 이런 분위기에 숟가락이라도 얹으려고 전전긍긍하는 분위기다. 오죽하면 애플과 LG 같은 다른 회사들이 갤럭시 폴드가 망하길 기다리고 있다는 말도 나왔을까 싶다.

스마트폰 등장 이후 폴더블 스마트폰처럼 폼팩터 하나 변했을 뿐인데 이토록 사람들의 관심이 쏠린 적은 없었다.

폴더블 스마트폰이 망하지 않으려면

한 제품이 새로운 카테고리를 만들고 망하면, 후발 주자는 그 흐름에 올라타 쉽게 자기 것으로 만들 수 있다. 성공하는 제품은 혁신적인 제품이 아니다. 잘 만든 제품도 아니다. 바로 익숙한 기술을 가장 쓰기 쉽게 만드는 제품이다. 카피캣 전략이 의외로 잘 먹히는 이유다.

반대로 기술은 있는데 쓰임새가 보이지 않으면 곤란하다. 이제 막 발표된 폴더블 스마트폰이 처한 상황이다. ‘평소에는 스마트폰으로 쓰다가 필요하면 펼쳐서 태블릿으로 쓴다.’라는, 형태에서 비롯된 기본적인 사용 명제에서 벗어나지 못하고 있다. 물론 그러면 좋겠지만, 그걸 위해 200~300만 원이나 되는 돈을 내라면 과연 살 사람이 있을지 의문이다.

스마트폰은 인터넷이 되는 소형 컴퓨터+디지털카메라+MP3 플레이어+휴대용 게임기를 모두 담고 있지만, 누구도 그렇게 말하지 않았다. 휴대전화 하나로 사진도 찍고, 이메일도 보내고, 음악도 듣고, 게임도 할 수 있다고 표현했다. 지금도 사람은 ‘무언가를 하기 위해’ 물건을 구입하지, 막연히 ‘기능이 좋다’고 그걸 구입하진 않는다.

최소한 아직 칠삭둥이에 불과한 폴더블 스마트폰이지만 적어도 이걸 쓰면 게임이 더 재미있다거나, 사진을 잘 찍을 수 있다거나, 간편하게 업무를 볼 수 있다거나, 아무튼 뭐라도 좀 설명했어야 했다. 하다못해 ‘내가 이 제품을 사기 위해 둘러댈 핑계거리’라도.

소비자들은 제조사가 얼마나 기술력이 뛰어나고 똑똑한 기업인지에 대해서는 큰 관심이 없다.

지금까진 기밀을 유지하기 위해 그랬다고 쳐도, 남은 1년간 제조사들은 명확한 구매 이유를 소비자에게 만들어줘야 한다. 멋들어지게 돌아가는 앱을 보여주고, 얼마나 편하게 일할 수 있는지, 어떤 추억을 만들 수 있는지, 끝내주게 게임을 즐길 수 있는지, 내가 얼마나 멋져 보일지를 상상하게 만들어야 한다.

소비자들은 제조사가 얼마나 기술력이 뛰어나고 똑똑한 기업인지에 대해서는 큰 관심이 없다. 그보다는 폴더블 스마트폰을 소유함으로 인해 더욱 더 멋진 삶을 살 수 있다고 -설령 그것이 거짓이라 해도- 믿는 게 중요하다. 그걸 해내지 못한다면 과연 누가 그 돈을 주고 폴더블 스마트폰을 살 것인가. 제조사들도 한번 곱씹어볼 문제다.